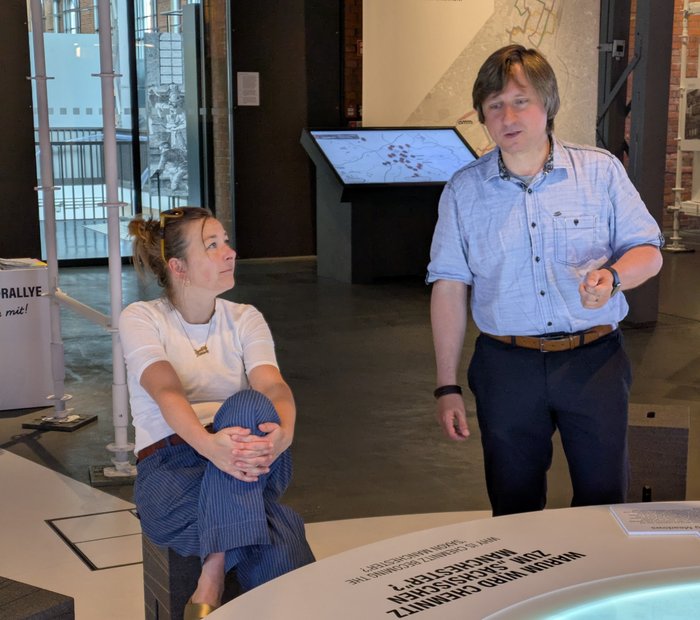

Die Ausstellungen sorgen für Schlagzeilen, weit über Chemnitz hinaus. Und sie sorgen für Besucherandrang. „An manchen Sonntagen musste ich schon an der Kasse aushelfen“, berichtet Jürgen Kabus, Leiter des Industriemuseums Chemnitz. 64 Prozent mehr Besucher als im Vorjahreszeitraum zählt das Museum seit Jahresanfang – ein gehöriger Teil des Zuwachses ist der Sonderausstellung „Tales of Transformation“ zu verdanken. Auch im Falle des Museum Gunzenhauser, Teil der Kunstsammlungen Chemnitz, ist der Zuspruch enorm. Die Heimatzeitung meldet Besucherschlangen vor den Türen und entlang der Zwickauer Straße. Anja Richter, die Leiterin des Hauses, hätte gern mehr Schließfächer fürs Gepäck der vielen Besucher*innen – die sind angesichts knapper Budgets aber nicht drin. Chemnitz Inside lud die erfolgreichen Ausstellungsmacher*innen zum Museumsbesuch ein – in die Schau des jeweils anderen. An einem Dienstagvormittag Anfang Juni tauschten sie sich über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Ausstellungen aus.

Eine Idee auf DINA4

Die erste Gemeinsamkeit findet sich gleich am Startpunkt von „Tales of Transformation“ und „European Realities“. Eine riesige Europakarte empfängt die Besucher*innen jeweils direkt am Eingang. Sechs Städte sind auf der im Industriemuseum verzeichnet, dazu Fotos, Kurztexte und in Grafiken: das Auf und Ab von Einwohnerzahlen. Rasanter Aufschwung, Umbrüche, Niedergang, neues Wachstum.

Von Bewegung und Veränderung erzählt auch die Karte im Gunzenhauser: Noch viel mehr Städte sind hier verzeichnet, dazu dynamische Pfeile. Die zeichnen die Studien- und Arbeitsreisen, die Umzüge, Akademieaufenthalte und Ausstellungsaktivitäten von europäischen Künstler*innen in den 1920er und 1930er Jahren nach. Nur die Briten verlassen ihr Land kaum. Je weiter die Zeit voranschreitet, desto mehr Pfeile führen aus Europa hinaus, über die Ozeane nach Amerika oder Australien – Fluchtbewegungen angesichts eines zunehmend faschistisch besetzten Kontinents.

„Eine Internet-Recherche hat ergeben, dass mindestens 26 Städte weltweit den Beinamen Manchester tragen. Łódź – polnisches Manchester. Gabrovo – bulgarisches Manchester. Selbst in Australien und den USA gibt es Manchesters“, erzählt Jürgen Kabus. Chemnitz erhielt den Beinamen „Sächsisches Manchester“ wohl erstmals durch Berthold Siegesmund, der 1859 einen Reiseführer über Südwestsachsen schrieb. „Ob der Name positiv gemeint war? Manchester stand zwar für die industrielle Revolution und wirtschaftlichen Aufschwung – aber zugleich auch für 12 bis 14 Stunden harte Fabrikarbeit, Kinderarbeit, Ausbeutung, beengte Wohnverhältnisse, schlechte Luft aus tausenden Schornsteinen. Ruß-Chams.“ Manchester-Kapitalismus, das ist kein Schmuckwort.

Doch die Übersicht über 26 Manchesters bildete die Basis für eine Ausstellungsidee, die im Industriemuseum 2018 auf eine A4-Seite geworfen wurde – als Zuarbeit fürs erste Bidbook der Kulturhauptstadt-Bewerbung. Die Ausgangsfrage: Gibt es da weltweit außer dem Beinamen noch mehr Gemeinsamkeiten? Und wie haben sich die Manchesters verändert? Wie gehen sie heute mit dem Niedergang der Industrie und mit ihrem industriellen Erbe um, wie machen sie sich zukunftsfähig? Als Chemnitz den Titel der Kulturhauptstadt errungen hatte, ging es richtig los für Jürgen Kabus und die Kuratorinnen Barbara Waske und Almut Hertel: „Uns war bewusst: Wir müssen reisen, um die DNA der Städte kennenzulernen und mit Expert*innen vor Ort ins Gespräch zu kommen.“

„Für mich war eine Ausstellung zu Realismus und Neuer Sachlichkeit der Ausgangspunkt, die 1925 in Mannheim stattfand und dann auch nach Chemnitz und Dresden kam“, berichtet Anja Richter: „Es war damals schon eine europäisch orientierte Schau mit Werken aus den Niederlanden, Österreich oder Italien. Mir stellte sich die Frage: War dieser Realismus tatsächlich nur eine Sache Westeuropas? Oder doch etwas Gesamteuropäisches?“

Also begann auch sie zu recherchieren – während der Corona-Zeit vor allem vom Home-Office aus: „Tagsüber Kinderbetreuung, nachts Arbeit, so war das ja. Für mich wurde der Postbote der tägliche Begleiter.“ Der brachte, was sie im Internet fand: Kunstbücher, antiquarische Galerie- und Ausstellungskataloge: „Von da an wusste ich: Die Idee hat Substanz.“ Als der Zuschlag kam, hieß es, konkret zu werden. Ein schier nicht endender Schriftverkehr setzte ein; mit Museumsikonen wie dem Pariser Musée d'art moderne, der Londoner Tate oder dem der Reina Sofia in Madrid. Doch genauso mit Nationalmuseen im Baltikum und Skandinavien und vor allem in Osteuropa. Und mit kleineren Häusern: „Was habt Ihr bei Euch aus der Zwischenkriegszeit?“ Das war die Frage, die sie ihren Museumskolleg*innen in ganz Europa gestellt hat. „Ich bin offene Türen eingerannt.“

Offene Türen in ganz Europa

Das erzählt auch Jürgen Kabus: „An wen wir uns auch gewendet haben – alle waren sofort Feuer und Flamme für unsere Ausstellungsidee.“ Um die Auswahl zu beschränken, schaute das Team des Industriemuseums zunächst, in welchen der europäischen Manchesters es ebenfalls industriekulturelle Museen gibt – um Kolleg*innen als Ansprechpartner zu haben. Und dann ging es auf Reisen. „Überall haben wir von ähnlichen Erfahrungen gehört: Wie reich die Städte in ihren Blütezeiten waren. Wie schwierig die Zeit war, als die wichtigsten Industriezweige verloren gingen – nicht nur in Chemnitz, Łódź oder Gabrovo durch den Zusammenbruch der Sowjetunion, sondern zum Beispiel auch im finnischen Tampere. Wie sich die ehemaligen Industriestädte in einem Schattendasein fühlen, sich vergleichen mit womöglich kulturell oder gesellschaftlich bedeutenderen Nachbarstädten.“

Doch es sind auch immer wieder ähnliche Erzählungen davon, wie die Transformation angegangen wird: In Industriebrachen entstehen kreative Quartiere oder neues Stadtgrün. In alte Fabrikgebäude werden hochwertige Lofts integriert. Die Kommunen planen großflächige Wiederbelebungsversuche, indem die alten Hüllen mit Forschungseinrichtungen und Start-ups gefüllt werden. „Neue Industrie in alter Bausubstanz unterzubringen, das klappt eigentlich nirgendwo“, hat Kabus festgestellt: „Dafür sind die Produktionsvoraussetzungen für moderne Unternehmen viel zu speziell.“

„Neue Industrie in alter Bausubstanz unterzubringen, das klappt eigentlich nirgendwo.“

Jürgen Kabus, Museumsleiter des Industriemuseum Chemnitz

Doch überall wollen die Einwohner*innen auch Symbole früherer Jahre erhalten: Chemnitz den Nischl. Tampere die riesigen Schriftzüge der einstigen Tampella-Fabriken. Aus diesen Erfahrungen vor Ort entwickelt sich ein Konzept für die Ausstellung – und Ideen für zusätzliche Kooperationen. Was halt so passiere, wenn man erstmal miteinander rede. „Ihr habt Schnaps getrunken“, schmunzelt Anja Richter.

Beziehungspflege ist wichtig. Beide Museen veranstalteten Jahre vor den Ausstellungen wissenschaftliche Konferenzen zu ihren Themen. Um Stoff zu sammeln. Aber auch, um die europäischen Kolleg*innen zu überzeugen von der Tragfähigkeit der Idee. Und von Chemnitz als Ausstellungsort. Vertrauensarbeit. Anja Richter bekommt auf ihre Anfragen viele Antworten. „Uns wurden so viele Bilder vorgeschlagen, dass schnell klar war: Der Expressionismus war nach den Erfahrungen des 1. Weltkriegs tot. In ganz Europa wendeten sich die Künstler*innen neuen Themen und Gestaltungsweisen zu.“ Schließlich habe es ja auch überall ähnliche Erfahrungen gegeben – nicht nur das Deutsche Kaiserreich zerbrach, auch Österreich-Ungarn oder das zaristische Russland zerfielen.

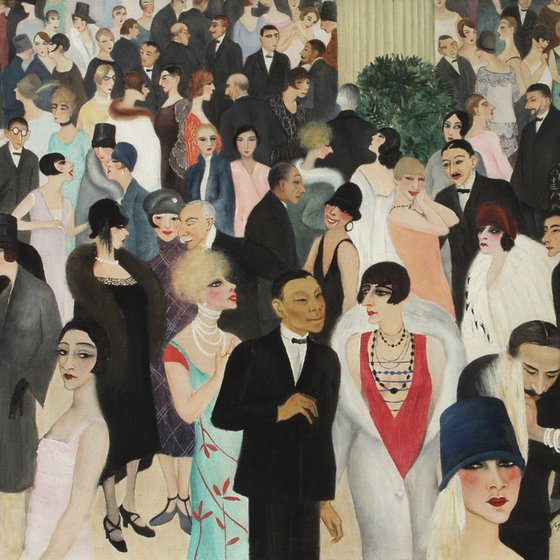

In ganz Europa setzte die Demokratisierung ein, die Länder erholten sich wirtschaftlich, es entstanden neue Freizeitbeschäftigungen, die Städte erblühten kulturell – zugleich lastete jedoch der Schrecken von Grabenkrieg und Giftgaseinsatz noch auf den Gesellschaften, die Spanische Grippe wütete über den Kontinent. Und als die Weltwirtschaftskrise ausbricht, formieren sich überall in Europa antidemokratische Kräfte, verbreiten sich totalitaristische Ideen. „All das spiegelten die Künstler*innen europaweit – zumal sie auch einen regen Austausch untereinander pflegten, über alle Himmelsrichtungen und neuen Ländergrenzen hinweg.“

Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft

Weil ihr so viel Futter geboten wird, kann Richter bei der Konzeption von „European Realities“ ein paar Leidenschaften pflegen. Die für den Sport zum Beispiel: „Beim Springer-Verlag gibt es ein riesiges Archiv mit Zeichnungen und Malereien des Journalisten Jean Jacoby, seinerzeit einziger zweifacher Goldmedaillengewinner im Malen bei Olympischen Spielen. Der ist nun mehrfach vertreten. „Vielleicht sollte das wieder Demonstrationssportart werden, wenn Deutschland sich um die Austragung bewirbt“, schlägt Jürgen Kabus angesichts der Darstellungen von Eiskunstläuferinnen und Radrennfahrer vor.

Auch Kartenspiele mag Richter, und findet sie immer wieder in Bildern der Goldenen Zwanziger: „Neben dem Glücksspiel steckt da auch immer etwas Esoterisches mit drin, wenn sich Menschen die Karten legen“, erklärt sie vor einem Bild: „Das ist etwas, das sich in unsicheren Zeiten findet: dass man irgendwo Sicherheit sucht.“ Vor allem aber stellt sie eine große Auswahl Künstlerinnen zusammen, die meisten unerforscht, fast vergessen: „Für die Museen war das damals etwas, was sie kaum sammelten. Dabei gab es unheimlich viele emanzipierte junge Künstlerinnen, die ersten Absolventinnen der Kunstakademien – aus heutiger Sicht eine fast verlorene Generation.“ C the Unseen, das Kulturhauptstadt-Motto, nahm sich Richter zu Herzen: „Mein Ziel war es, aus jedem Land mindestens eine Künstlerin in die Ausstellung aufzunehmen.“ Challenge erfüllt. 190 Künstler*innen aus 22 europäischen Ländern hat sie in European Realities vereint, das ganze Gunzenhauser dafür umgeräumt. Nur zehn Bilder stammen aus der eigenen Sammlung. Da hat es Kabus ein wenig komfortabler:

„Wir leben nicht in einer Zwischenkriegszeit. Aber wir haben ähnliche krisenhafte Situationen.“

Anja Richter, Leitung Museum Gunzenhauser

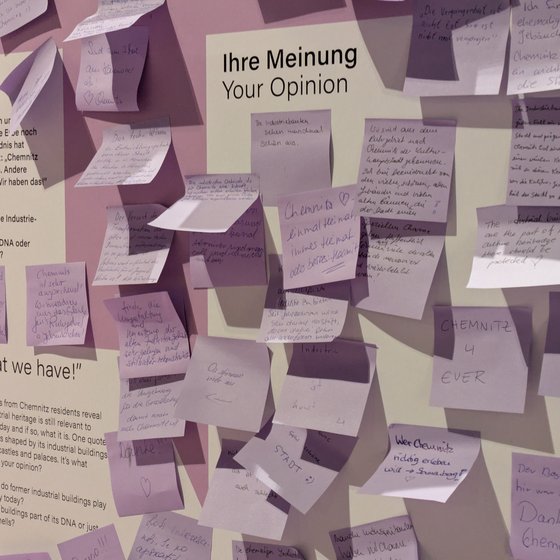

Dem Industriemuseum stehen 600 Quadratmeter Sonderausstellungsfläche zur Verfügung. Die sind für „Tales of Transformation“ nun beinahe wie eine Stadt eingerichtet, mit zentralem Marktplatz und Außenbezirken. Richter mag die interaktiven Möglichkeiten der Ausstellung, probiert aus, wie sich ihre Ideen für ein Chemnitz der Zukunft auf das Stadtbild auswirken würden. Monitore blinken, die KI hat Bilder entworfen. „Wir wollten nicht beim gegenwärtigen Stand stehenbleiben, sondern zeigen, wie sich aus und mit dem industriekulturellen Erbe etwas Neues entwickeln kann“, erläutert Kabus.

Wenn Richter auf ihre Ausstellung blickt, sieht sie in dem, was die Kunst vor 100 Jahren bewegte, viele Ähnlichkeiten zu heute. „Natürlich leben wir nicht in einer Zwischenkriegszeit. Aber wir haben ähnliche krisenhafte Situationen.“ Eines der letzten Bilder von „European Realities“ ist eine Karrikatur: Hitler als Maestro, der die Kriegsklaviatur bedient. Ein wenig soll es uns auch Warnung sein. vtz