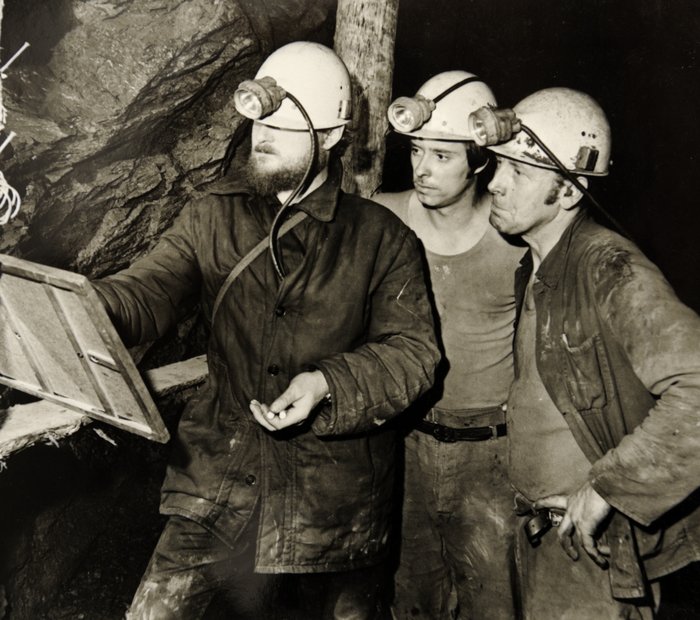

Die Wismut veränderte in der Region Südwestsachsen ebenso wie im angrenzenden Ostthüringen Landschaften und Menschen. Seit 1947 als Wismut AG und dann ab 1954 als Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft Wismut sorgte das Unternehmen dafür, dass die kleine DDR zum viertgrößten Uran-Produzenten der Welt aufstieg, die freilich vor allem einen Kunden hatte: die sowjetische Atomindustrie. Die Wismut galt als 16. Bezirk der DDR oder als „Staat im Staat“. Sie war geheimnisumwoben: Konrad Wolfs „Sonnensucher“ stand jahrelang auf der Liste verbotener Filme, Werner Bräunigs Roman „Rummelplatz“ konnte erst posthum veröffentlicht werden. Und doch war sie auch sichtbar, zum Beispiel durch zahllose Sportvereine.

Mit dem Ende der DDR ging auch deren Uran-Abbau zu Ende. Seit mehr als drei Jahrzehnten kümmert sich die in Chemnitz angesiedelte Wismut GmbH um die Sanierung und Rekultivierung der bergbaulichen Hinterlassenschaften – als Bundesunternehmen und unter Einsatz von Milliarden. Doch das Erbe der Wismut ist größer. Und zunehmend gerät dieser nicht-technische Teil wieder stärker in den Blick.

Irgendwo hier an der Chemnitzer Jagdschänkenstraße muss sie sein. Man kennt den palastartigen Hauptsitz der früheren Wismut, in dem heute die Knappschaft residiert. Direkt gegenüber hat die Wismut GmbH ihren auch weiterhin stattlichen Hauptsitz. Und auch die Wismut-Stiftung. Allein würde man sie im Gebäudewirrwarr wohl nicht finden, man wird abgeholt. In einem Flachbau, umgeben von Prüfingenieur* innen und Techniker * innen, haben sich die Mitarbeitenden der Stiftung um die Geschäftsführer Dr. Julia Dünkel und Nico Loße eingerichtet. Die Wismut Stiftung ist eine einhundertprozentige Tochter der GmbH und derzeit noch als gemeinnützige GmbH organisiert. „Sie wurde im Herbst 2021 gegründet, um die zahlreichen materiellen Archivgüter der einstigen wie der heutigen Wismut zu bewahren, sie zu erforschen und sie vor allem auch der Öffentlichkeit zu präsentieren“, erläutert Dünkel. Worum es dabei geht, verdeutlichen Zahlen: Allein 20.000 Objekte zählt das geologische Archiv, die Lagerstättensammlung. Hinzu kommen tausende Dokumente und ein riesiger Foto- und Filmbestand. Und: In der Wismut-Kunstsammlung finden sich über 4.200 Werke. Es ist die umfangreichste Kunstsammlung eines früheren DDR-Unternehmens mit Arbeiten von über 450 Künstler* innen.

Ein Konzept zur Präsentation an zwei Standorten…

All das ist derzeit gut verwahrt. „Es ist das gemeinsame Erbe dieser Region“, sagt Julia Dünkel. Doch wird dieses Erbe nur selten ans Licht der Öffentlichkeit geholt. Die Stiftung soll das ändern. Ihrer Gründung ging eine längere Orientierungsphase voraus. Noch unter Iris Gleicke, im Kabinett Merkel III zwischen 2014 und 2018 Ostbeauftragte, wurde der Startschuss abgegeben. Das Deutsche Bergbaumuseum Bochum, zugleich Leibniz-Forschungsmuseum, entwickelte ein Umsetzungskonzept für die künftigen Stiftungsaufgaben.

Das sieht die Errichtung zweier dauerhafter physischer Erinnerungsorte vor. In Ronneburg bei Gera soll ein Museumsneubau entstehen, so die Empfehlung des Umsetzungskonzepts. Hier waren mit der Bundesgartenschau in der „Neuen Landschaft Ronneburg“ 2007, der Neugestaltung eines ehemaligen Uran-Abbaugebiets, schon einmal über eine Million Besucher * innen angelockt worden und auch die Nachnutzung funktioniert. Der zweite Erinnerungsort soll am einstigen Schacht 371 entstehen. Es war der Hauptschacht des Bergbaubetriebes Aue der SDAG Wismut. Und einst das tiefste Bergwerk Deutschlands. Authentische Gebäude sind noch erhalten, neben dem Schacht- auch das Maschinenhaus. Sie gehören heute zum Welterbe Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří.

An beiden Orten soll die Historie der Wismut erzählt werden. „Die ist weltpolitisch zu bedeutsam, um vergessen zu werden. Und mit jedem Jahr geht das Wissen von Zeitzeugen verloren“, weiß Julia Dünkel. Zugleich soll es um ganz große Fragen gehen: Wie geht die Menschheit mit Ressourcen um? Wie gehen wir mit Landschaft um? Wie stillen wir unseren Energiehunger? Welche Nebenwirkungen nehmen wir für unser Leben in Kauf? „Aus der Wismut-Geschichte heraus lassen sich solche abstrakten Themen greifbar machen und an heutige Generationen vermitteln“, ist die Geschäftsführerin der Stiftung überzeugt.

„Die Wismut war weltpolitisch zu bedeutsam, um vergessen zu werden.“

Dr. Julia Dünkel, Geschäftsführerin der Wismut Stiftung gGmbH

… doch keine dauerhafte Kunstausstellung

Eine Dauerausstellung für die Kunstsammlung ist im Umsetzungskonzept aber nicht vorgesehen – die würde vielleicht auch den Rahmen sprengen angesichts der 4.200 vorhandenen Werke. Dabei wächst das Interesse an der Kunst, die lange als Auftragskunst diffamiert wurde. „Man sollte diesen Begriff vielleicht weniger despektierlich verstehen“, findet Dünkel: „Leonardo da Vinci hat schließlich auch Auftragskunst geschaffen.“

Nun ist vielleicht unter den vorhandenen Werken keine Sixtinische Kapelle – doch einen Wert für die Aufarbeitung der DDR-Geschichte und den Kunstbetrieb in der DDR hat die Wismut-Kunst auf jeden Fall. „Man kann an unserer Sammlung sehen, wie verschiedene Künstler ganz unterschiedliche Wege im Umgang mit dem Regime gefunden haben, wie Freiheitsgrade eingeschätzt wurden“, denkt sie. Die Beschäftigung damit könne auch zur Selbstvergewisserung über die DDR-Zeit dienen.

Das Publikum hat das längst verstanden, temporäre Ausstellungen der Wismut-Kunst, wie sie vor zehn Jahren die Neue Sächsische Galerie in Chemnitz zeigte, erleben großen Zuspruch. „Auch von europäischen Zeitschriften bekommen wir immer wieder Anfragen zu unserer Sammlung.“ Das Publikumsinteresse sei da, doch vor allem westdeutsche Museen täten sich nach wie vor schwer damit, ostdeutsche Kunst zu zeigen und auch an Hochschulen beschäftige man sich kaum mit der ostdeutschen Episode in der Kunstgeschichte. Da wirke weiterhin der deutsch-deutsche Bilderstreit der 1990er Jahre nach, der ostdeutschen Künstler * innen bis auf wenige Ausnahmen per se die Satisfaktionsfähigkeit in Sachen Kunst absprach, da sie alle staatshörig gewesen seien. „Mehr Offenheit“ wünscht sich Dünkel dabei den nächsten Generationen.

Die findet sie beispielsweise im Dresdner Institut für Kulturstudien, das 2010 von Wissenschaftler* innen der TU Dresden gegründet wurde. Das Institut als Ganzes und insbesondere Direktor Dr. Paul Kaiser beschäftigen sich regelmäßig mit ostdeutscher Kunst, versuchen, sie mit einem differenzierten Blick zu betrachten. Gemeinsam veranstalteten Stiftung und Institut im Sommer 2024 das Symposium „Restart: Wismut-Kunst!“ in Chemnitz, ein Signal des Aufbruchs. Das aber nicht in einem eigenen Ausstellungshaus münden wird. Für Dünkel gestaltet sich die Sache so: Als Stiftung sei man Tochter eines Bundesunternehmens. Und auch die Kunstsammlung ist Bundeseigentum. „Es müsste also erst einmal eine Diskussion und Verständigung darüber geben, ob es ein solches Museumshaus bräuchte. Und wozu.“

Für sie ist die Kunstsammlung vor allem eine „Vermittlungsdrehscheibe“, um das Interesse an der Wismut-Geschichte insgesamt zu erhalten. Denn die Realisierung des Umsetzungskonzepts ist ein Langstreckenlauf, kein Sprint. Bis die Erinnerungsorte entstehen, wird noch einige Zeit ins Land gehen. Für den Ostthüringer Standort hofft Dünkel auf den Start eines Architekturwettbewerbs im Jahr 2026. Ein Museum würde wohl erst deutlich nach 2029 eröffnet, denkt sie. Und so lang ist aktuell die Finanzierung der Stiftung noch nicht gesichert – auch da bräuchte es regelmäßig das Gespräch mit Mandatsträger* innen und Ministerialbürokratien, damit am Konzept auch im Angesicht zahlreicher anderer staatlicher Aufgabenstellungen festgehalten wird.

Und öffentliche Aufmerksamkeit.

… doch Präsenz im Kulturhauptstadt-Jahr

Da kommt das Kulturhauptstadt-Jahr gerade recht. Schließlich könnte man angesichts früherer Geheimniskrämerei denken, das Motto „C the Unseen“ sei für die Wismut erfunden worden. Die Stiftung jedenfalls hat sich vernetzt mit anderen Akteur * innen, die einen Teil des Wismut-Erbes bewahren. Dazu gehören das Sächsische Staatsarchiv, die Stasi-Unterlagenbehörde in Chemnitz oder das Bergarchiv in Freiberg. Aber auch Nutzende und Eigentümer von Gebäuden, die einst zum großen Wismut- Unternehmen zählten – das heutige DRK-Krankenhaus in Chemnitz, der einstige Kulturpalast, heute Wohnanlage, das Fritz-Theater, die Universitätsbibliothek – denn die frühere Aktienspinnerei wurde eine Zeit lang auch als Kaufhaus „Glück auf!“ genutzt. „In diesem ‚Wismut-Netzwerk Chemnitz 2025‘ ist eine gemeinsame Veranstaltungsreihe geplant, beginnend am 12. März in der Uni-Bibliothek“, kündigt Stiftungsmitarbeiter Christian Gracza, der die Kulturhauptstadt-Aktivitäten der Stiftung koordiniert. Auch eine Aufführung der am Chemnitzer Opernhaus entstehenden „Rummelplatz“-Oper auf Wismut-Gelände, am authentischen Ort also, soll es im Rahmen der Veranstaltungsreihe im September geben.

„Mit dem ‚Offenen Maschinenhaus‘ ermöglichen wir einen Blick hinter die Kulissen der Wismut, man kommt hinein ins Welterbe.“

Christian Gracza,

Wismut Stiftung gGmbH

Dazu gehören noch weitere Projekte: So sollen Gebäude am Schacht 371 im Jahr 2025 immer wieder mal für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Noch gilt das Gelände als Strahlenschutzgebiet, auf dem Betriebsgelände wird extra ein unbelasteter Pfad Richtung Maschinenhaus freigemessen. „Wir ermöglichen damit einen Blick hinter die Kulissen, man kommt hinein ins Welterbe – und wir schauen in einer künstlerischen Inszenierung voraus auf das, was mit dem Umsetzungskonzept hier einmal entstehen soll“, sagt Kracza. Vom 1. Mai bis zum Tag des offenen Denkmals soll es das Angebot des „Offenen Maschinenhauses“ an mehreren Wochenenden geben – eine Fortsetzung des Projekts könnte es im Jahr 2026 geben, wenn in Aue-Bad Schlema die Landesgartenschau eröffnet wird.

Und auch die Wismut-Kunstsammlung wird 2025 zu ihrem Recht kommen. Hier nutzt die Stadt Zwickau die Gelegenheit, sich als offizielle Programmpartnerin in das Kulturhauptstadt-Jahr einzubringen. Vom 10. April bis 10. August 2025 wird eine Sonderschau unter dem Titel „Sonnensucher – Kunst und Bergbau der Wismut“ präsentiert, die die Stiftung gemeinsam mit dem Dresdner Institut für Kulturstudien, dem Kunstverein Zwickau e. V. und eben der Stadt Zwickau vorbereitet. Zu Gast ist man dann in der Historischen Spinnereifabrik 1896 (metaWERK). „Hier stehen uns viele kleine Räume zur Verfügung, die uns ermöglichen zahlreiche künstlerische Formen wie Landschaften, Porträts und vor allem Arbeitswelten zu zeigen und auch die Geschichte der Wismut vor und nach der Wiedervereinigung darzustellen“, freut sich Kracza.

Durch die Gestaltung der Sonderausstellung als kultur- und kunst-historische Exposition, die Artefakte des Bergbaus genauso wie umfangreiches Kontextwissen durch die Integration von audiovisuellen Medien einbindet, soll das Vorhaben ein Gesamtbild des Unternehmens vermitteln, das nicht nur die Kunstförderung der Wismut in der DDR, sondern ebenso die Transformationsleistungen nach 1990 einbezieht. Denn auch für die Muttergesellschaft der Stiftung, die Wismut GmbH, sei es wichtig, sichtbar zu sein: „Hier wurde in den vergangenen 30 Jahren viel getan, um die Lebensbedingungen an den alten Wismut-Standorten zu verbessern und Zukunftsperspektiven zu schaffen – und das wird auch in Zukunft weitergehen. Das zu zeigen, dafür kann die Kunstsammlung ein wichtiges Instrument sein“, sagt Geschäftsführerin Julia Dünkel. vtz

Weitere Seiten, die Sie interessieren könnten.